70 Jahre (west)deutsche NATO-Mitgliedschaft

Heute vor 76 Jahren, am 4. April 1949, wurde in Washington die NATO ins Leben gerufen. Jahrzehntelang garantierte das transatlantische Bündnis Sicherheit und Frieden in Europa – durch Solidarität und die glaubwürdige Abschreckung eines hochgerüsteten Gegners im Osten – lange Zeit war dies die Sowjetunion mit ihren Satellitenstaaten in Osteuropa.

Heute blickt man wieder sorgenvoll Richtung Russland, das zunehmend imperialistisch agiert, einen Nachbarstaat mit Krieg überzieht und auch tagtäglich Drohungen gegenüber den NATO-Partnern an der Ostflanke formuliert. Gerade jetzt wäre ein Bündnis, das glaubhaft abschreckt, wichtiger denn je. Doch ausgerechnet am Gründungsort des Bündnisses, in Washington, lassen die Äußerungen aus der Trump-Administration am so wichtigen Solidaritätsgedanken Zweifel aufkommen. Die NATO-Außenminister, die sich heute zum Gründungstag in Brüssel treffen, werden sicher mit Spannung erwarten, wie sich ihr US-Amtskollege Marco Rubio positioniert.

Deutschland konnte sich jedenfalls über viele Jahrzehnte an der Stabilität und der Freiheit erfreuen, welche die Einbindung in die westliche Sicherheitsarchitektur brachte und letztlich auch wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand ermöglichte. In wenigen Wochen, am 9. Mai, jährt sich der Beitritt Deutschlands zur NATO zum 70. Mal. Grund genug für unsere Redaktion, auf diese Erfolgsgeschichte zurückzublicken.

Angesichts einer aggressiven und imperialistischen Politik Josef Stalins – in Polen und Ungarn hatte Moskau in den 1940er Jahren Satelliten-Staaten installiert, im Griechischen Bürgerkrieg unterstützte die Sowjetunion die Kommunisten – erklärte US-Präsident Harry S. Truman am 12. März 1947 vor dem Kongress: „Ich glaube, dass es die Politik der Vereinigten Staaten sein muss, freie Völker zu unterstützen, die sich der versuchten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch äußeren Druck widersetzen. Ich glaube, dass wir freien Völkern dabei helfen müssen, ihr eigenes Schicksal auf ihre eigene Weise zu gestalten.“ Ziel der später als Truman-Doktrin bezeichneten Außenpolitik war nichts Geringeres als die Eindämmung („Containment“) des sowjetischen Einflusses. Im Rahmen dieses Containments legte sein Außenminister George C. Marshall am 5. Juni 1947 den berühmten Marshall-Plan auf, der ab 1948 umfangreiche Finanzhilfen zur Wirtschaftsförderung und zum Wiederaufbau des vom Krieg verheerten Europas vorsah. Wie ernst es den Amerikanern war, zeigte sich nicht zuletzt in der ersten Berlin-Krise. Als die UdSSR nach der Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen die drei Westsektoren Berlins abriegelte, versorgten die USA und Großbritannien die eingeschlossene Stadt zwischen Juni 1948 bis Mai 1949 aus der Luft (Luftbrücke).

Unter diesem Eindruck gründeten zwölf Staaten, darunter die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich, am 4. April 1949 die North Atlantic Treaty Organization (NATO). Die Bundesrepublik Deutschland war nicht dabei, sie wurde erst am 23. Mai 1949 gegründet und war dann noch nicht souverän, es galt das Besatzungsstatut. Vor allem aber gab es aufseiten der Europäer große Vorbehalte gegen eine deutsche Wiederbewaffnung. Das änderte sich erst mit dem Korea-Krieg. Am 1. Juni 1950 überfiel der kommunistische Norden den Süden. Die Angst vor einem sowjetischen Angriff auf Westeuropa wuchs weiter.Die erste Bundestagswahl fand nach einem kurzen Wahlkampf am 14. August 1949 statt, die Union erhielt 31, die SPD 29,2 Prozent der Stimmen. Auf die FDP entfielen 11,2 Prozent. Konrad Adenauer (CDU) wurde am 14. September mit einer Mehrheit von nur einer Stimme – seiner eigenen – zum ersten Bundeskanzler gewählt.

Noch vor dem Ausbruch des Korea-Krieges schlug Adenauer öffentlich einen deutschen Wehrbeitrag vor und warf die Frage auf, wie die Westalliierten die Bundesrepublik im Falle eines Krieges zu verteidigen gedachten. Im Dezember 1949 wurde er mit der rhetorischen Frage zitiert, was schlimmer sei, ein deutsches Kontingent in einer europäischen Armee oder die Bedrohung durch die Sowjetunion.

Adenauer sah nicht nur die Bedrohung durch Stalins Russland, sondern wollte den deutschen Wehrbeitrag verbinden: „Auf dem Weg über die Wiederbewaffnung konnte die volle Souveränität der Bundesrepublik erreicht werden. Es war die Frage unserer politischen Zukunft schlechthin“, schrieb er später in seinen Memoiren.

Auf der New Yorker Dreimächtekonferenz im Mitte September 1950 wurde erstmals eine europäische Verteidigung mit deutschem Beitrag diskutiert. In diesem Kontext wurde die berühmte Himmeroder Denkschrift verfasst (am 9. Oktober 1950). Als „Geheime Bundessache“ eingestuft, hielt das Memorandum für Adenauer fest: „Die militär-politische Lage Deutschlands ist so ungenügend wie niemals zuvor in der Geschichte.“ Zwar wurden die Sicherheitsgarantien der Westmächte begrüßt, die diese in New York gegeben hatten, es gab aber aus deutscher Sicht ein entscheidendes Problem: „Die angekündigten Streitkräfte sind nach der Zahl und innerer Kohäsion […] nicht ausreichend, um die Sicherheit Westdeutschlands und damit Europas zu gewährleisten.“ Diese Lücke sollte ein bundesdeutscher Verteidigungsbeitrag schließen. Dabei formulierten die Autoren bereits ein Ziel, das für die Bundesrepublik bis zum Ende des Kalten Krieges von größtem Interesse war: „Deutschland darf auf dem Lande nicht als Vorfeld einer am Rhein etwa beabsichtigten Hauptverteidigung angesehen werden.“ Es sollte nicht zerstört werden, was verteidigt werden sollte. Die NATO würde diesem Interesse später mit dem Konzept der Vorneverteidigung Rechnung tragen.

Adenauer befürwortete die Wiederbewaffnung im NATO-Rahmen, unterstützte dann jedoch den französischen Ansatz einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG), die integrierte europäische Streitkräfte unter einheitlichem Kommando vorsah. Die EVG ging auf den Pleven-Plan zurück. Der Plan, benannt nach Frankreichs Ministerpräsident Réne Pleven, der ihn am 24. Oktober 1950 in der Nationalversammlung vorstellte, sah die Schaffung einer europäischen Armee unter dem Befehl eines europäischen Verteidigungsministers vor.

Die EVG scheiterte schließlich am 30. August 1954 am Veto der französischen Nationalversammlung, obwohl der EVG-Vertrag Ende Mai 1952 in Paris unterzeichnet und vom Bundestag anschließend ratifiziert worden war.

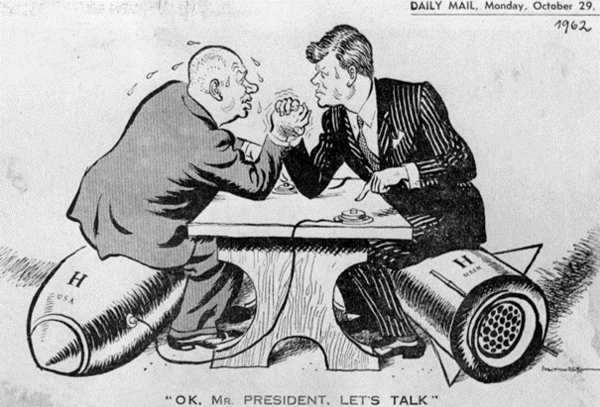

Die NATO-Abschreckung stützte sich damals in erster Linie auf das überlegene Nuklearwaffenpotential der USA mit ihren Langstreckenbombern (ab 1952 insbesondere die B-52) ab, die jeden Winkel der Sowjetunion erreichen könnten. Aufgrund der konventionellen Schwäche der Allianz galt die „Schwert-Schild-Doktrin“. Im Falle eines Krieges wären die konventionellen Kräfte nur der Schild gewesen, der begrenzte Angriffe kurzzeitig aufhalten sollte. Im Falle eines groß angelegten sowjetischen Angriffs hätte die NATO jedoch zügig nuklear eskalieren müssen; das war das Schwert. Auch vor diesem Hintergrund war ein konventioneller Beitrag Westdeutschlands höchst willkommen. Er würde die Schwelle heben, ab der Nuklearschläge hätten erfolgen müssen. Auch war konventionelle Stärke die Grundvoraussetzung für eine echte Vorneverteidigung – nämlich an der innerdeutschen Grenze. War Adenauers Politik der konsequenten Westbindung anfangs noch gesellschaftlich umstritten gewesen – SPD und Gewerkschaften protestierten vehement dagegen – bewies die Niederschlagung des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1953 durch sowjetische Panzer wie recht der Bundeskanzler damit gehabt hatte. Die Wähler quotierten es ihm: Bei den Wahlen zum zweiten Deutschen Bundestag am 6. September 1953 wurden CDU und CSU mit 45,1 Prozent mit weitem Abstand stärkste Kraft.

Nach dem Scheitern der EVG sollte der bundesdeutsche Verteidigungsbeitrag im Rahmen der NATO erfolgen. Bereits am 23. Oktober 1954 wurden die Pariser Verträge unterzeichnet, die am 5. Mai 1955 in Kraft traten. Am 9. Mai 1955 erfolgte schließlich der Beitritt der Bundesrepublik zum Nordatlantischen Bündnis. Ebenfalls Teil der Pariser Verträge war der Deutschlandvertrag. Über ihn erhielt die junge Bundesrepublik schließlich ihre Souveränität zurück. Nur bei gesamtdeutschen Fragen galt bis zum Zwei-plus-Vier-Vertrag 1990 noch ein alliierter Vorbehalt.

Am 7. Juni 1955 wurde aus dem „Amt Blank“ das Bundesministerium für Verteidigung (ab 1961: der Verteidigung), Theodor Blank wurde erster Verteidigungsminister, Adolf Heusinger erster Generalinspekteur der Bundeswehr. Am 12. November 1955 wurden die ersten 101 Freiwilligen zu Soldaten ernannt. Am 5. Oktober 1956 stimmte der Bundestag für eine zwölfmonatige Wehrpflicht, am 1. April 1957 wurden die ersten 10.000 Wehrpflichtigen „eingezogen“. Bis 1959 hatte die Bundeswehr elf Heeresdivisionen aufgestellt, knapp 148.000 Mann.